こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

世界最大の卵、って何の鳥か知ってますか?

「そりゃダチョウだろう。」

とおっしゃるかと思います。

実は、ニュージーランドの国鳥・キウイ

あのカワイイ鳥の卵は、ある意味「世界最大」なんです。

キウイの卵は『お母さん鳥と比べた大きさ』が世界一!

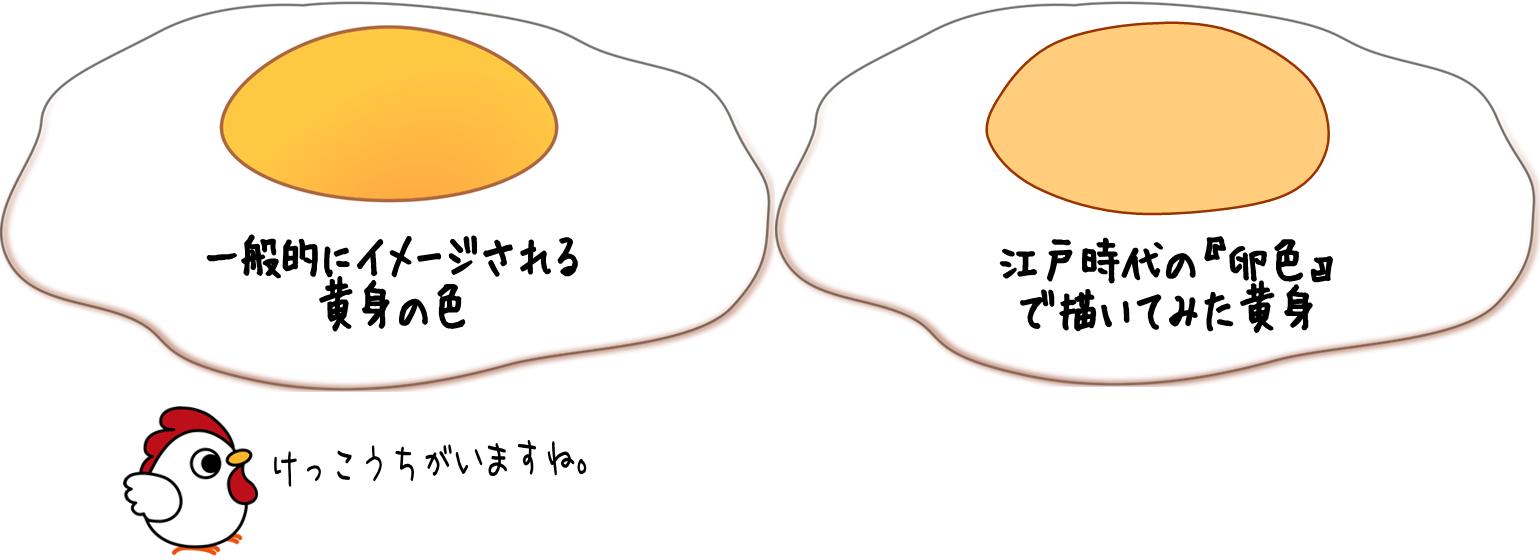

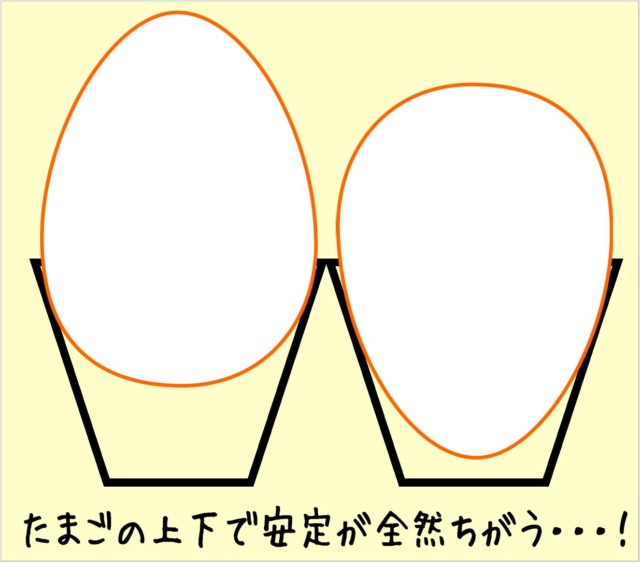

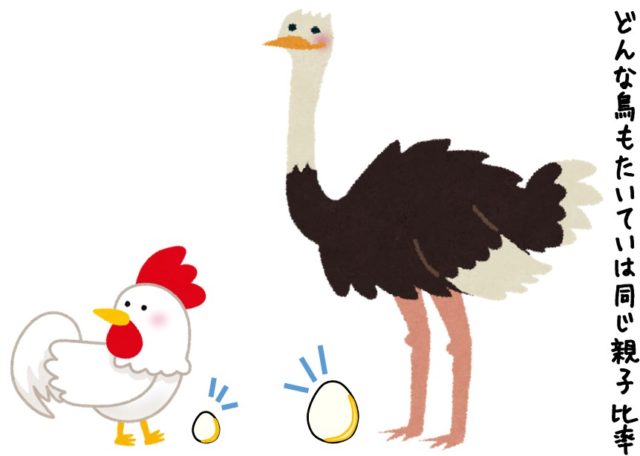

例えばニワトリさんの場合

だいたい体重が2kgほどで、タマゴは平均60gちょっと。

お母さんニワトリの3%くらいの大きさですね。

この比率、世の中のあらゆる卵でだいたい同じでして、

どの鳥も、親鳥さん体重の1~8%になります。

ダチョウのタマゴは1.5kgの重さがありますが、

お母さんダチョウは120kg、卵は体重比わずか1%です。

ところが、キウイさん!

お母さん鳥の体重はニワトリさんと同じく2kg程度ですが、

卵の大きさは何と!500グラム超もあります。

体重比で25%を超えるんですね。

うーん、すごい!

人間で言うなら、15kgほどの赤ちゃんを産む計算になります。

「小さく生んで大きく育てる」

という言葉がありますが、完全にその逆ですね…。

↑はウチの息子が15kgくらいのころですが、こんなんなるまでお腹の中にいるなんて……!

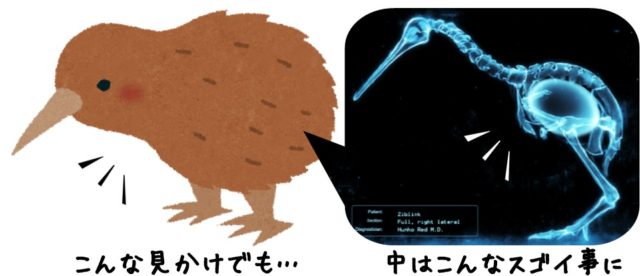

レントゲン写真で見ると、卵を産む前のキウイさんお腹の中はとんでもないことになっています↓

ほぼたまご!

いったいナゼこんなに大きな卵を産むのかというと、

元々キウイさんはダチョウやエミューのように大きな鳥だったそうです。それが外敵がいない中でだんだんと燃費の良い小型へと進化(?)していったのだそうな。

で、卵だけがそのままのサイズで残ったんですね。

ちなみに進化したことで、

羽が無くなりました。飛ばないので。

目もほぼ見えなくなりました。

その代わりに嗅覚がめっちゃ鋭くて

足もメチャクチャ速いんだとか。

かなり思い切ったステータスの割り振りですね。

不採算部門を切ってベンチャー化した元大企業、みたいなカンジでしょうか。

〇ダンナもスゴイぞ!キウィの子育て

そして、こんなに大きくなるまで苦労して産むのに、生まれてもまだ「たまご」なんですね(当たり前ですが…)

そこから温めて、ふ化させないといけないわけです。

しかも、

卵がふ化するまでの期間がモノスゴク長い!

ニワトリさんなら約21日ですが、キウイはなんと75日!

2カ月半も温め続けないと生まれません。

ただ面白いことに、温めるのはオス♂です。

ニュージーランドには「キウイハズバンド(キウイの夫)」という言葉がありまして、家事や子育てを積極的に手伝ってくれる夫のことをこう呼びます。

うーん、夫婦でスゴイんですねェ。

ぜひ世の夫の皆さまはキウイを見習って家事子育てに積極的に勤しんでみるべきですね

コロナ禍の自粛中は特に。

キウイのように、

世界最高!?の立派な子供に育ってくれるかも……!?

〇たまご屋として気になる!キウイ卵の味は…?

ステキな夫婦話をした後にどうかと思いますが、やはり卵屋としてはキウィ卵の味がきになります。

現在キウィはニュージーランドの国鳥なので、卵も親鳥も食べるのは法律で禁止!です。残念。

ただ、カンタベリー博物館の自然史担当シニア・キュレーターで、『Field Guide to the Birds of New Zealand』という専門書の著者でもあるポール・スコフィールド博士によると、キウイさんの肉と卵は「おそらく美味しくないだろう。」との事です。

仕事柄、キウィさんのはく製を何度も作られたそうですが、脂肪が多く非常に土っぽい腐敗っぽい香りがとても強く「ハッキリ言って、食べても不愉快な味だと思う」そうで、おそらく土中の虫などを主食にしている事が原因だろうと推測しています。卵の味は肉以上に食べるモノの影響を受けますので、たまごも味は期待しない方が良さそうです。

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。

(関連:こんなにある!世界で食べられている鶏サン以外の鳥卵10種 | たまごのソムリエ面白コラム)