たまごのソムリエ、こばやしです。

米国の民間宇宙船がISS国際宇宙ステーションと初のドッキングを成功させるなど、いよいよ宇宙時代に近づいてきましたね。 そこで、本日はたまごと宇宙のお話を。

◆宇宙時代の食事生活は・・?

月や火星、宇宙に住むようになると、いったい何を食べていけばいいの?

こういった疑問に対する研究は、1960年代から繰り返しなされてきました。

ずーっと暮らすのでれば、インスタントや乾燥クッキーみたいなものばっかり食べてられないですよね? そうなると、「宇宙で新鮮な野菜や畜産物を手に入れる方法」を考える必要が出るわけです。

また、そもそも無重力空間で生き物が普通に育つのか…、ここに生命探求のカギがあったりもします。

例えば将来、宇宙ステーションでたくさんの人が生活するようになったとして、そこでニワトリさんは飼えるのか? 増やせるのか? はたしてオムレツは食べられるのか・・!? は重要な問題です。大切ですね(^^)

◆宇宙でタマゴは孵らない・・・?

ニワトリさんに関しての最初の実験は、1989年。スペースシャトルSTS-29号に有精卵32個が積まれ、宇宙空間でもきちんと育つかどうかの実験がなされました。 これには2種の卵、産まれてから2日目と9日目のの卵が使われました。 その結果・・・

産卵2日目で宇宙へ行った卵 → ヒヨコにならずすべて失敗

産卵9日目で宇宙へ → ヒヨコになった

ということに。 どういうことでしょう・・・? じゃあもっと詳しく調べよう、てなワケでそ の翌々年再実験が決まります。 今度は産みたて直後(0日目)、7日目、10日目の卵を宇宙へ送りました。

の翌々年再実験が決まります。 今度は産みたて直後(0日目)、7日目、10日目の卵を宇宙へ送りました。

すると・・・0日目のたまごは失敗、7日目&10日目のたまごは正常に発育してヒヨコになった!という結果に。 産みたてすぐに宇宙へ行くと、ヒヨコにならない・・・いったいなぜなのか?? 調べてみると、たまごがヒヨコになるには、カラの内側に酸素を取り入れる血管を張り巡らせる必要があって、それは「浮力」を利用して作られるために、無重力状態ではうまく形成されず死んでしまうということが判明しました。

つまり、ヒヨコになるためには・・・、

産みたてすぐ →重力が必要

その後 →無重力でも大丈夫

ということが分かったわけです。

ということは、産みたて後の数日間に遠心力などを利用して「人工重力」をつくりだしてやれば、あとは無重力空間でも元気なニワトリさんになるということですね。 宇宙ステーションでニワトリさんを飼って、新鮮なたまごかけご飯を食べられる可能性が出てきたわけです。

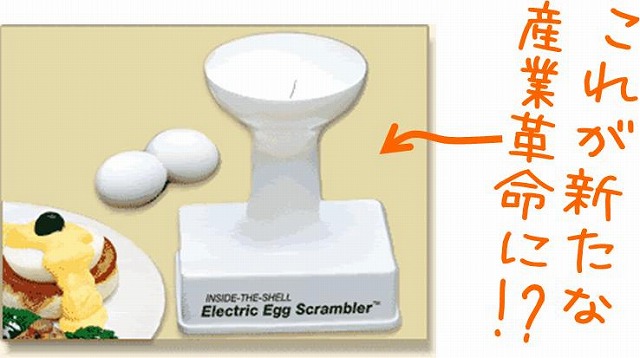

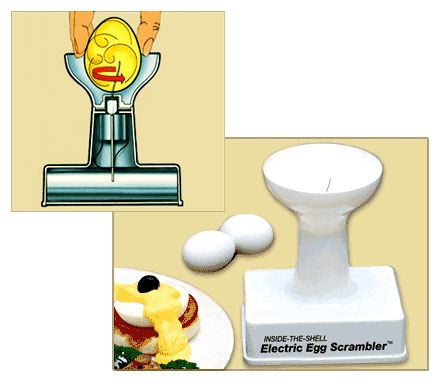

◆宇宙まで、ソーッとたまごを送る・・・!

さて、有精卵はそもそも、とっても振動に弱いんですね。 ロケットが打ち上げられるすさまじい振動に耐えられない可能性もありました。 そこで、この写真の様な専用のラックが開発され、これによって宇宙まで運ばれたんですね。 開発したのは日本人。 スプリング & ゲル & スポンジの三段構えで通気性を上げつつ轟振動にも負けない卵ラックとなっているわけです。 こんなところにも、世界一のたまご消費国で技術立国、日本の知恵が活かされているんですねー。(^^)感動しました。

◆理想の食材「たまご」が宇宙飛行士を救う!?

以前にも書きましたが 、比較的近代に量産され始めたタマゴや鶏肉は、宗教の戒律による規制が極めて少なく、世界中のどの宗派に属する民族でも食べられるんです。 たまごは奇跡的な無宗教食材。なおかつ卵はアミノ酸ミネラルなど人の生活に欠かせない栄養素をパーフェクトにそなえた完全栄養食なんですね。

誰でも宇宙へ気軽に出かけて、名物のたまごかけご飯を食べて帰ってくる・・・そんな新時代になる事を、ワクワクしながら期待しています!(^^)

の翌々年再実験が決まります。 今度は産みたて直後(0日目)、7日目、10日目の卵を宇宙へ送りました。

の翌々年再実験が決まります。 今度は産みたて直後(0日目)、7日目、10日目の卵を宇宙へ送りました。