こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

西洋に

「バッドエッグ」

「バッドアップル」

という表現があります。

これどちらも「悪いヤツ」のことですが、

見るからにワルなのがアップルのほうで、

「見た目じゃ分からない悪人」が

バッドエッグ。

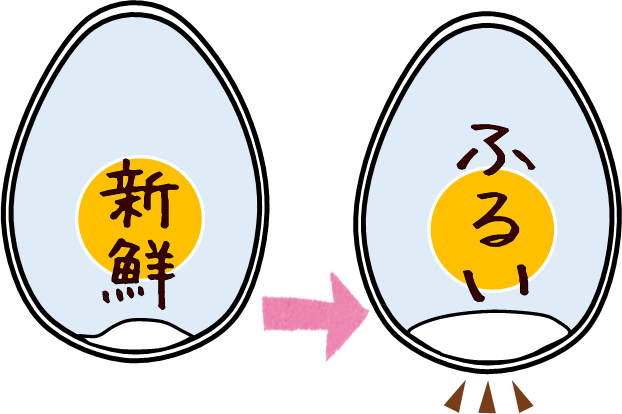

たしかに卵って野菜や肉とちがい

外からじゃ新鮮なのか悪いのか

分からないんですね。

かといって割ってしまうと、

どのみちすぐ使わなくちゃいけなくなる。

なので昔から、

殻の外から鮮度を知る方法に

多くの人が関心を持っていたのです。

本日はそんな鮮度チェックの歴史をご紹介。

◆ビックリ!?ビクトリア朝の鮮度チェック

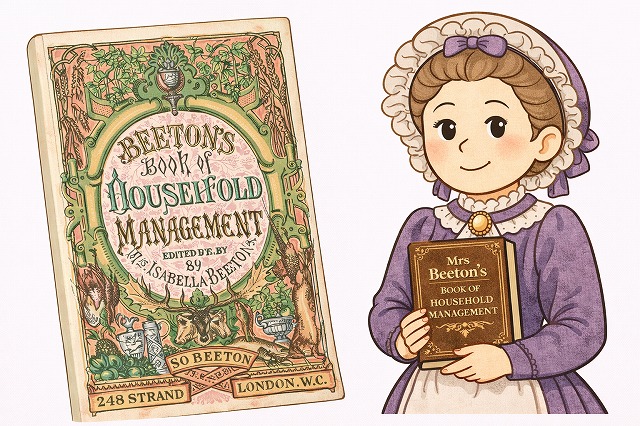

ヴィクトリア朝時代の英国で

主婦に大ヒットした家事料理本

『ビートン婦人の家政読本』(1861年)には、

卵の鮮度をはかる方法として

こんな手法が紹介されていました。

“たまごの太い方に舌を当ててみて温かく感じたら、それは新鮮なたまご”

へー!

なかなか興味深いですね。

なぜなんでしょう?

2つ可能性がありまして、

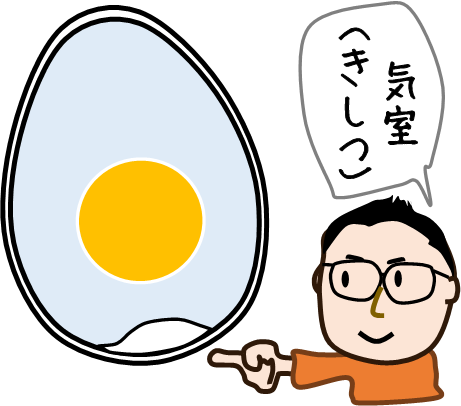

ひとつは「気室」の大きさ。

たまごのまるい方(太い方)の先端には

気室(きしつ)という空気のある部分があります。

卵が古くなって

中の水分が蒸発してくると、

この空気が入った部分は大きくなります。

室温で保存しているなら

舌で触った場合に中空よりも

中が液体で満たされているほど

ぬくもりを感じる、

ということはあり得ますね。

もう一つは“湿潤熱”による熱感。

粉薬なんかを飲むと、

「ちょっとあったかい」

という感覚を持つことがあります。

これは、

乾燥している粉が水分で濡れて

溶ける際に弱い熱反応を起こすから。

たまごが新鮮で

表面が十分に乾いていると、

舌で触れた際に同じことが

起こる・・・

かもしれません。

卵が古いと中の水分がにじみでてくる

ことがありますし、

また保存場所に湿気があると

日持ちがしないこともあるでしょう。

表面の乾燥ぐあいが、

温かさ=鮮度チェックとして

機能していたのかもしれません。

◆中身を「視る」卵チェックに

その40年ちかくあとの米国。

南北戦争の兵士を支援する

婦人互助会のフローレンス・エックハルトさんが

こんな鮮度チェックを提案しています。

“清潔で殻が薄く、長めの楕円形で、先がとがっているのが良い卵だ。卵を光にかざしてみて、卵白が透明で卵黄が真中に位置していれば新鮮で、そうでなければ古い。”

なるほど

光で透かして中身をチェックしよう、

という手法ですね。

とがった卵がよい、というのは

科学的には否定したいところですが

黄身の張りと盛り上がりが強い

『若い鶏』のたまごは

シャープで細長い卵がやや多めなので、

そのことを言っているのかもしれません。

この光で透かしてチェック、という方法

じつは現代の卵チェックと同じなんです。

◆現代の検査工程でも光で透かす!

「透光検卵」といいまして、

たまごに下から光を当て、

中身を透かして

ひび割れをチェックしたり

血が混じったり腐ったものが

万一にも混ざらないように

取り除く工程なんです。

当社選別工場にもありますが、

とても優れた検査方法です。

人の目でのチェックもしますが、

ウチの最新メカでは機械で一瞬で

中身を透かして判断してくれています。

百年以上前のノウハウが、

現代技術でちゃんと活かされているのは

なかなか興味ぶかくてスゴイですね。

ちなみに前述のエックハルトさんは

別の卵鮮度チェックとして

“水の中に置いてみると、横になれば新鮮でタテになれば古く、もし水に浮かぶなら腐っている。”

ともおっしゃってまして、

これも現代にしっかり継承されていて、

鶏卵鮮度チェックの豆知識として

語られることが多いですね。

いろんなチェック方法がありますが、

賞味期限が分からなくなった卵は

「しっかり加熱して使う」

「割って中身をチェックして使う」

を心がけていただければと思います。

ここまでお読みくださって

ありがとうございます。

(参照:『卵の歴史』『the EGG』)