こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

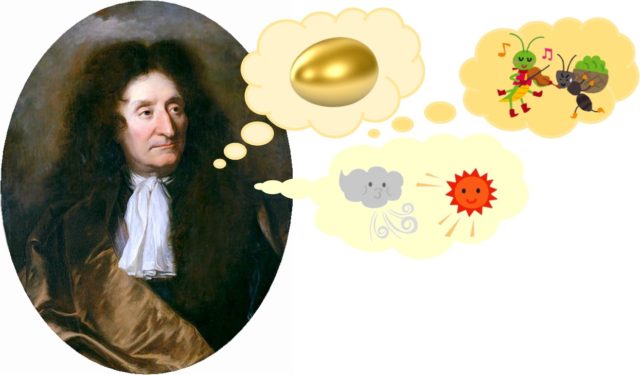

本日4月13日は、17世紀フランスの詩人ジャン・ド・ラ・フォンテーヌさんの命日です。

日本では名前はそこまで知られていませんが、

イソップ物語を元にした沢山の寓話詩を創っていまして、世界中で有名な方です。

いわゆるイソップ童話って、紀元前6世紀・今から2500年以上も前のお話なんですね。

なので、現代ではわかりにくい部分や、流れが唐突だったり、また当時の言葉(古代ギリシャ語)での韻を大事にした内容もあり、現代ではちょっと難解なものも多いのです。

それを、上質で分かり易いストーリーとして仕上げなおし、またテンポ良く聴きやすい言葉やお話の流れにしたのが、ラフォンテーヌさん。

「北風と太陽」

「アリとコオロギ」

「オオカミと(7人の)子ヤギ」

などは聴いた事ありますよね?

日本人の僕たちが、これらイソップ童話に子供のころから親しめているのは、言うなればラフォンテーヌさんのおかげ。

そして特に、

僕にとってゆかりがあるのは、

「金の卵を産むめんどり」

の寓話詩を作った人だから。

〇黄金の価値になる卵!?

当社の名前は45年前から「小林ゴールドエッグ」、金のたまごです^^

ストーリーは、

「貧しい男が飼う一羽の鶏が、ある日から毎日一個、金の卵を産むようになった。

おかげで男はずいぶん金持ちになったが、それじゃ満足できない、もっと沢山金がほしいと考えた。

腹の中に金のカタマリがあるはずだ!と鶏の腹を裂いてみたら、なーんにも入ってない。

鶏は死んでしまったので、もう金の卵も手に入らない。再び貧しい生活に逆戻りしてしまった。」

というお話ですね。

ウチの社名を考えたのは亡くなったボクの父・先代です。

由来をちゃんと聞いたことは無かったですが、

堅実な性格でしたのでおそらくこの寓話のように

「たまごという食材は黄金の価値がある」

「無理して儲けに走ってはいけない」

・・・・・・こんな想いを込めていたんじゃないかと思います。

ステキな寓話と商売の戒めをくださった、ラフォンテーヌさんに感謝ですね~。

ここまでおよみくださって、ありがとうございます。

こんにちは!たまごのソムリエ・小林です。

こんにちは!たまごのソムリエ・小林です。