本日は「たまごのことわざ」とめずらしい玉子メニューのヒントを。

こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

芸能関係のニュースを見ていたら、立て続けに

『May J.、 “希望の兆し”を意味する約4年ぶりのオリジナルアルバムを12月にリリース』

『山下智久、新CMで楽曲「Vision」作詞「希望が感じられるような歌詞を心がけて」』

『光り輝く小林幸子がラウンドガール!「勇気と希望と幸せを差し上げる」』

なんだか「希望」がキーワードとなっているリリースが次々と出てきてますね。

コロナ禍での疲弊から、

ちょっとずつ先の「希望」が

見えるようになってきた

表れなのかもしれません。

さて、

たまご鶏のことわざ第71弾

今回は、デンマークの古いことわざ。

<希望とは一個の卵、ひとりが卵の黄身を、別の人が白身を、そしてもう一人が殻を手に入れるものである>

(Hope is an egg, of which one man gets the yolk, another the white, and a third the shell.)

希望はみんなにあるけども

平等にリターンがあるもんじゃないよ、

という意味でしょうか。

あるいは、

希望ってのは

一人で成し得るものじゃなくって、

みんなが持ち寄ったものが

「希望」になる、

ってことかもしれません。

例えば「商売」がそうですよね。

いろんな得意・不得意がある

人どうしがあつまって、

長所を生かし

短所をお互いカバーして、

「会社」として目標・希望を目指すわけです。

黄身・白身・殻‥‥‥

いろんな特色があつまって

素晴らしい希望の卵になる、

そんな意味合い

とも言えるのではないでしょうか。

〇デンマークのたまごは日本と似ている?

ちなみにデンマークは

日本と同じく

卵大好き国でして、

一人当たりの消費量はEUトップ

世界ランキングでも11位です。(日本は2位)

なにより、珍しいことに

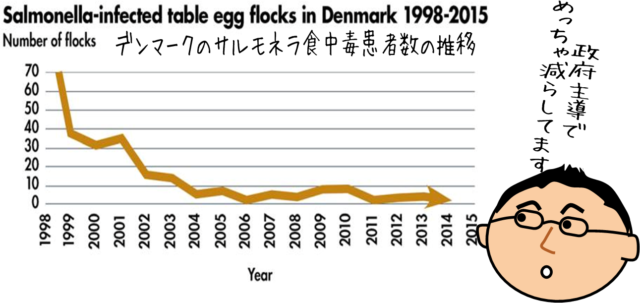

デンマークのたまごは“生食可能”なんですね。

1990年代に徹底した衛生対策を行った結果でして、

日本の取り組みと同じですね~。

魚のマリネを卵黄にちょっとつけて食べる

伝統の生卵料理もあります。

うーん、これは

日本人にもたまらんですね~。

卵黄にはマスキング効果があって、

塩かどや酸味をまろやかにします。

和食にもまろやか濃厚な黄身の

旨味と酸味を楽しむ

「黄身酢」がありますね。

言うなれば和風のたまごソースですが、

北欧料理と共通するってのは興味深いです。

うまく取り入れれば、

洋風と和風の垣根を超えた

あたらしい

さっぱり濃厚たまご料理に

なるんじゃないでしょうか。

ハーブ系の飼料や、すだちなど柑橘飼料で飼育したたまごがきっと合いますね。

※ちなみに先日ご紹介した、たまごなどの具をめっちゃ乗せるサンドイッチ「スモーブロー」も、デンマーク料理です。

こちらもインパクトあって

まだ日本ではメジャー感がありませんので、

メニューの話題作りにはオススメです。

ぜひ、上記のことわざのとおり、

一個のたまごを

あなたのお店の繁盛の

「希望」にしてくださいませ~。

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。