こんにちは。こばやしです。

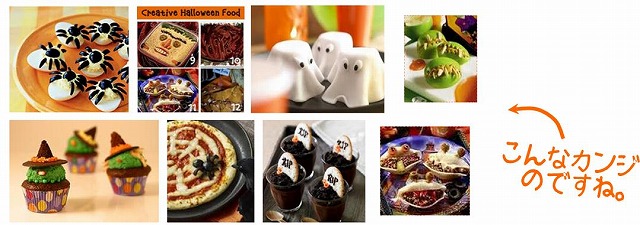

ハローウィンネタの第二弾です。

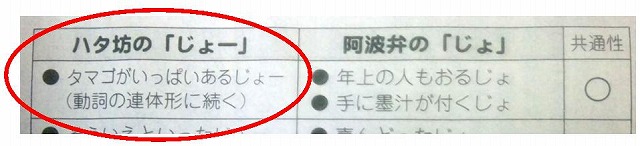

日本でもメジャーになりつつあるハロウィンパーティ、欧米ではオバケにちなんだビックリお菓子を食べるのが最近の流行のようです。 ただ、お母さんが忙しいのはどこの国も同じ、手の込んだホラー料理に「メンドクサイわー・・・」と感じるお母さんも多いようです。

そんな中、こんな英文記事がありました。

Not-So-Tricky Halloween Party Treats(実はそれほど面倒じゃないハローウィンパーティのお菓子) – Galloway, NJ Patch(※リンク先英文です)

ちょっと不気味だけど簡単な料理を作るアイデア特集の記事です。

普通のサンドイッチをカッターで切って「モンスターの手」のように見せる手法、クロワッサンを切って包帯ミイラに見せる、ゆでたまご半割りの上にオリーブを乗せるだけで怖そうなオバケの目玉に!などなどの手抜き(笑)アイデアが色々紹介されています。

さて、そんな中面白いな、と思ったのが冒頭の写真、フルーツたっぷりのぶどうカクテルジュース。

記事中では「ぶどうジュースが無ければ着色料を数滴」などと怖いこと書いてますが(さすがアメリカ!)、赤紫のぶどう果汁はホラー映画のしたたる血を表現しているのでしょう、その中に氷でできたモンスター(?)の手がどーん!と浮かんでいます。

子どもたちは大喜び!です。

コレ、わざわざ型を取ったりといったメンドクサイ事はいっさいナシ、100均で売ってる薄いゴム手袋に水を入れて氷を作ったんですね。

子供たちには、おタマですくってコップに分けます。 フルーツだけじゃなくて、緑や赤のグミを入れてもおどろおどろしくてグー、だそうです。

単なる「ジュースを冷やす氷」であっても、手間を掛けずにちょっと工夫するだけで、たちまちオバケのワンダーランドになります。

こんな工夫も楽しいですね(^^)

(関連)ハロウィンパーティに超オススメ、伝統の「悪魔のたまご」料理 – たまごのソムリエ 小林真作

(関連)クリスマスの食べるオーナメント – たまごのソムリエ 小林真作 (関連)ハロウィンと日本のお祭り – たまごのソムリエ 小林真作

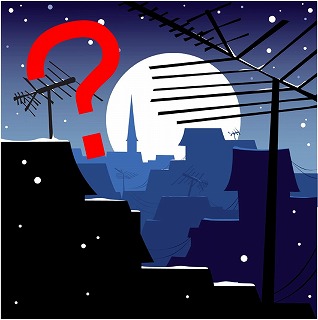

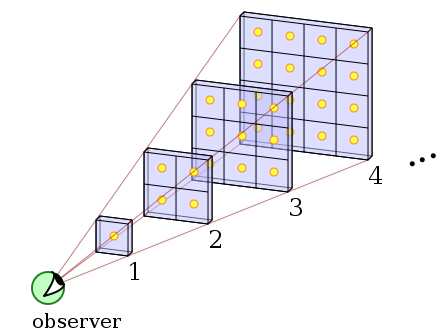

これは「オルバースのパラドックス」と言って、驚くことに

これは「オルバースのパラドックス」と言って、驚くことに