本日はご飲食店・洋菓子店さんへ

向けてのコラムです。

コロナ禍の中、緊急事態維持も11月まで

続くとも言われてまして、

企画や次の展開に悩まれることも

多いかと思います。

たまご屋視点で、負担になりにくく

すぐにできるイベントメニューをお伝えします。

こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

以前ヘウレーカというNHKの科学番組

を見ていたら、鳥の特集をやっていました。

鳥って意外と飛んでいなくて、

地面で餌を捕るタイプの鳩やカラスは

30分でたった1分しか

飛んでいないんだそうです。

併せてアルゼンチンの伝説的ストライカー

マラドーナが90分間で

平均3分間しかドリブルしてない

という説明もしていました。

ちょうど同じくらいの頻度。

おもしろいですね~。

僕たち中小企業はまさにハト。

全方位でがんばることはできません。

でも、ここだけがんばってみる!

という大事ポイントを作って

注力する事でハトのように

しぶとく生き残る戦略しか

ないんじゃないでしょうか。

強靱な体力があって上昇気流で

長~い時間飛べるオオワシだって

「絶滅危惧種」になっちゃうわけですし…。

ぼくたち卵屋もそうですが、

飲食業界さんって

毎日毎日の仕事が主です。

ドカンとハデな仕事で魅せる!

…という業態じゃないですよね。

でも、もしポイントポイントで

面白いイベントや企画を打てれば

「あのお店でしょ、知ってる知ってる!」

…と確実にあなたのお店ブランドの底上げになります。

「三十分に一度だけ飛ぶ」ハトのように、

ひと月ふた月に一度だけ、

実はさほど労力をかけていなくても

イメージが変わるかもしれません。

〇ハロウィンは相乗りしやすいイベント

今回は、ハロウィンについて。

日本では「根付かないだろう」と

言われていたハロウィンですが、

バレンタインの市場規模にせまる

1300億市場へと成長しています。

大きなイベントこそ

どこもコロナ禍で中止となっていますが、

その分、飲食店のテイクアウト商品や

和菓子などでもハロウィン企画が

たくさん出ていまして、

単なる「バカ騒ぎ」に飽きた人たちが

「かわいい」や「ホラーを楽しむ」

みたいな細かく分かれた目的で

このイベントを楽しんでいます。

中小企業として

大手の宣伝が投入される

イベントにはぜひありがたく

乗っかろう!です。

〇たまごとハロウィンのちょっと面白い関係

欧米ではハロウィン時期に

「ホラーな料理を楽しむ」

という流行りがあるのをご存知でしょうか?

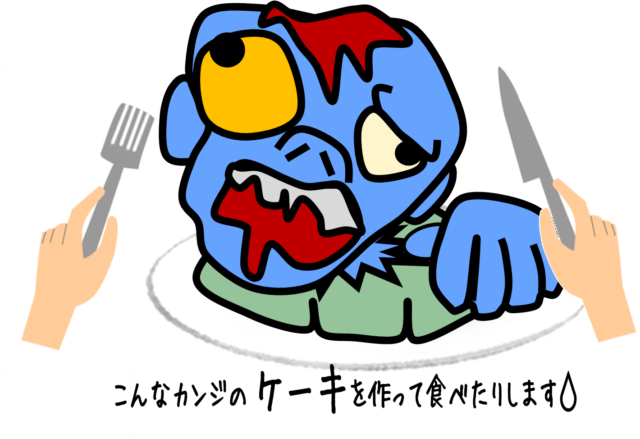

ゾンビみたいなホラーデコレーションの

ケーキとか、ケチャップで血みどろ感を

出した指そっくりのソーセージ、

みたいなカンジですね。

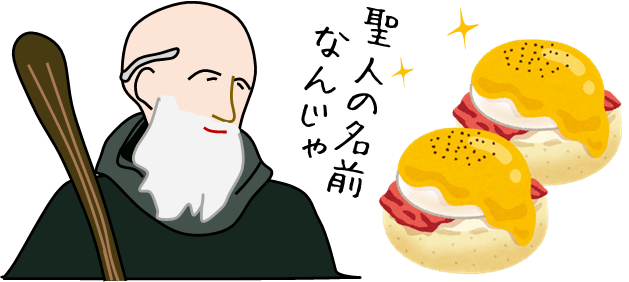

その中で昔からある西洋の伝統玉子料理

「悪魔のたまご(デビルエッグ)」が、

その怖そうな名前のイメージから

ハロウィン料理で好まれます。

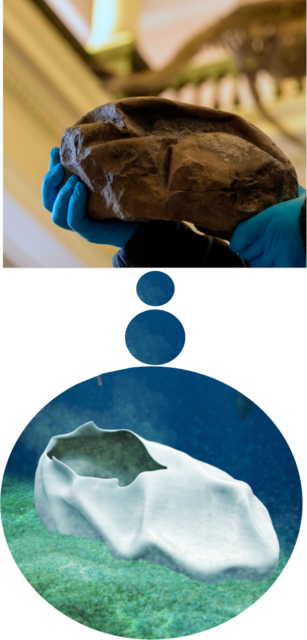

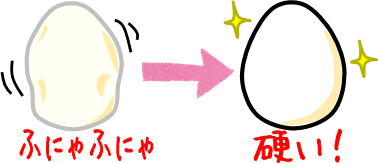

デビルエッグはゆで玉子を

半割りにして黄身を取り出し、

コショウなどスパイスと

マヨネーズであえて

白身に盛りつけた料理で、

欧米では専用の容器まで売っている

大変メジャーなパーティ料理。

ハロウィンではそれに、

オリーブやケチャップで

「お化けの目玉」や

「スパイダー」の飾りつけ

をして食べるのです。

メリットは、

作りやすくて見栄えインパクトが

大きいこと。

ハロウィン時期の

ちょっとしたメニューとして

そのインスタ映えを活かして

「悪魔たまご」メニューは

面白いんじゃないでしょうか。

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。