こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。

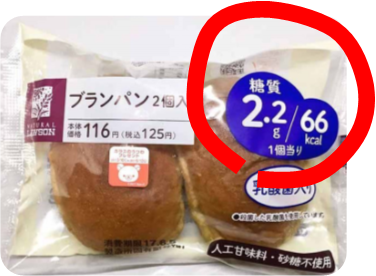

写真はコンビニの商品ですが、

わりとでっかく「糖質」の数値が書いてあります。

この商品に限らず、最近はこんな風に「糖質」量を判りやすく書いてある食品やメニューが増えました。

これはもちろん「糖質制限」をする人が増えたから。

「ゆるい糖質制限」流行りがコロナで更に加速、

日清オイリオ調べのデータによると、なんと半数以上の人が「糖質制限ダイエットに挑戦したことがある」と答えています。

みんな食べ物の糖質量を知りたい、低糖質で食べたい!‥‥‥のです。

こうした風潮を受けて、カレーチェーン店coco壱番屋でも御飯の代わりにカリフラワーを使った低糖質カレーや、牛丼チェーンすき屋では御飯の代わりに豆腐を使った低糖質牛丼を展開、大きくページを取っているなど、大手外食店でも糖質制限ニーズに対応した動きを広げていますね。

コロナ禍の影響で、運動量が減ったこと、健康面での意識の高まりが要因じゃないかと思います。

〇低糖質ブームをメニューに取り入れるには?

健康面のメニュー強化や打ち出し方の改善は、ぜひ外食さんでも取り組むべきテーマになっていますね。

糖質制限の風潮を外食さんで取り入れるとすると、下記の2つがあります。

➀炭水化物などの糖質食材を、低糖質に置き換える

②糖質量をメニューに「表示」し、お客さんの方で一日摂取量をコントロールしてもらう

まず➀ですが、これは、

ごはん → ブロッコリーやカリフラワーを砕いたもの・豆腐・こんにゃく米

麺 → こんにゃく

などに置き換えるだけ、ですね。

メリットは、常備しておくとオペレーションは比較的そのままでもお客様にご提供ができる点です。「良かったら御飯をこちらに変更できますよ。」みたいな。

また、小麦粉よりも全粒粉の方が3割ほど糖質が少ないですから、メニューによって全粒粉に切り替えることも必要かもです。

そして②の「表示」ですが、これはざっくり計算してみると良いかと思います。

〇お店のメニュー糖質量を計算してみよう

まず、メニューに使われる食材の成分量を書きだします。

いろんな目安になるサイトもありますが、文部科学省の「食品成分データベース」がオススメです。

糖質量 = 炭水化物量 ― 食物繊維

として計算しますので、

上記データベースで「食材」を入力、炭水化物と食物繊維量(『他の成分を表示』で表示されます)を書きだして、引き算します。

数値は「100gあたり」なのでレシピに合わせて計算し、全部を足すと完成です。

特にメニュー内容やオペレーションをいじるわけじゃありません。

これだけ関心持った人が増えたわけですから、せめて糖質量「表記」はすぐに始めても良いんじゃないかと思います。

上記はサンドイッチの「サブウェイ」メニュー表記です。こんなカンジで小さく書いておけば問題無いかと思いますが、せっかくなのでヘルシーメニューを作ってPRするのも面白いですよね。

ちなみに卵は卵の糖質はほぼゼロ!なので低糖質メニューには最適です。

卵に唯一不足するビタミンCや食物繊維とあわせ、夏野菜でバランスメニューをぜひ試してみて下さいませ~!

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。