こんにちは!こばやしです。

さてさて、このシリーズも随分続いてきました。

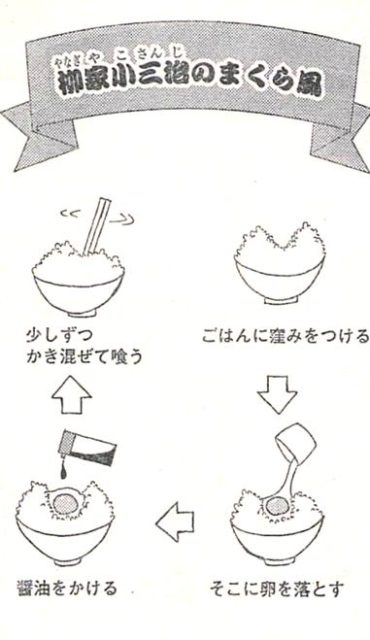

今回のご紹介は、落語家の十代目柳家小三治さん。

この方は又の名を「まくらの小三治」と言い、

とにかく「まくら」(落語の冒頭のツカミ)が抜群に面白いことで有名です。 なんたって、全編まくらということだってあるくらいですから、スゴイものです。

この小三治師匠のまくらの中でも

特に有名なのが、

「たまごかけごはん」のまくら。

たまごかけごはんへの愛情を余すことなく語った

熱い名調子なんですね。

小三治師匠の「まくら噺」を集めた「ま・く・ら」という本(講談社)に詳しく載っていますが、

『玉子かけ御飯。「なに、そんなもの!」っておっしゃるかも分かりませんがね。あたくしはね、玉子かけ御飯については、相当強いこだわりがあります。(後略)』

・・・・・・とのことで延々長まくら、紙面にして15ページも!たまごかけごはんの魅力を語ってくれます。

さて、この「まくら」中では、

小三治師匠の考える

「究極のたまごかけごはんの食べ方」が語られています。

かいつまんでご紹介しますと、

1:ごはんを上をくぼみ、もしくは平らにする

2:たまごをその上にソーっと割り込む

3:醤油をかけて、すこしずつ黄身を崩しながら食べる

こんな風です。

「あんまりかき混ぜないのが一番のコツ」

なんだそうです。

そうすると、

黄身だけのところ、

白身だけのところ、

醤油、ごはん、この4者が混然となって割合が変わり、

いろんな変化が楽しめるんです。

『“醤油”かけごはんのところだって、乙なもんですよ。』

との事で、師匠いわく

『つまり、あたくしが言った方法ですと、たった一つの玉子かけご飯の中で何十種類もの味わい方ができるわけです。(笑)』

なるほど。

ひとつの小宇宙的楽しみ方がありますねェ。

私も、

玉子かけごはんはあまり混ぜない派ですが、

部分部分の楽しみについてここまで考えるなんて、

目からウロコです^^

そういえばかつて、

人間国宝の五代目「小さん」師匠が

「時そば」という噺をかけると、

きまって近所の蕎麦屋さんに行列ができたそうです。

小三治師匠の「たまごかけご飯の『まくら』」も、

ひとたび聴くと

寄り道なんてトンデモナイ

早く家に帰って

炊きたてのアツアツごはんに

産みたてのたまごを割って

卵かけご飯をかきこんでやろう!

・・・・・・そう思っちゃうスバラシイ魅力にあふれています。

「卵かけご飯」の噺だけに、

「生」で聴きにぜひ一度寄席にでかけてみてくださいませ!(^^)

(参照):「ま・く・ら」(柳家小三治著 講談社文庫)