こんにちは!

たまごのソムリエ・こばやしです。

笑点の最長老、

落語家・林家木久扇さんが

亡き師匠、彦六について語る一席があるんですが、

その中で、

木久扇さんが師匠から

「最高にうまい

トリの食べ方」

なるものを教えてもらうエピソードがあります。

うめえトリを食べたいなら、

千葉の外房のやつが最高だなぁ。

各々の家で放し飼いにしてるから

まず肉がいい。

それを

ぽかぽかとイイ陽気の日に、

こうグッと捕まえてだなぁ

そのまま首だけ出して

地面に埋めるんだ。

そして、その後ろで

焚火をする。

木久扇さんが

「それじゃあ、暑いじゃないですか。」

と聞くと、

そうだぁ。

トリはあつくってたまらない。

そんで、頃合いを見て鶏の前に

酒と醤油を混ぜたものを皿に入れてだす。

するってぇと、

のどが渇くから

鶏はそれをぜーんぶ飲み干すんだ。

それが全身にしみわたったのを

さばいて食べると、

これがうまいのなんのって。

・・・という調理法。

「師匠、それご自分でやってみたんですか?」

「いんや、まだ喰ったことねぇ。」

なんてサゲのお話しでした。

ちょっと残酷な気がしますが、

「たしかに旨いかも。」

と思わせる

イマジネーションがさすがです。

じっさいのところは

醤油も日本酒も口に入ると

アミノ酸や糖といった最小単位の

栄養素に分解されちゃいます。

食べたものが

直接体に染み込むわけじゃないので

肉に風味がつく、なんてことは

ないんじゃないかなぁ。

そうじゃないと僕たち人間も

み~んな味噌や醤油の香りを

体からただよわせてないといけないですから。

師匠・林家彦六さんの考えた

ヨタ話だと思いますが、

この彦六さんは

「怪談話の大家」と言われるほど

ちょっとコワイお話が得意な方でした。

このニワトリ調理方法も

残酷ですが

いっぺん食べてみたいと思わせる、

そして

「それくらいはやるだろうな。」

とも感じさせる

絶妙にありそうな調理法で、

人間の業を肯定した

さすが語り手のプロの

魅力ある作り話だと思いますね。

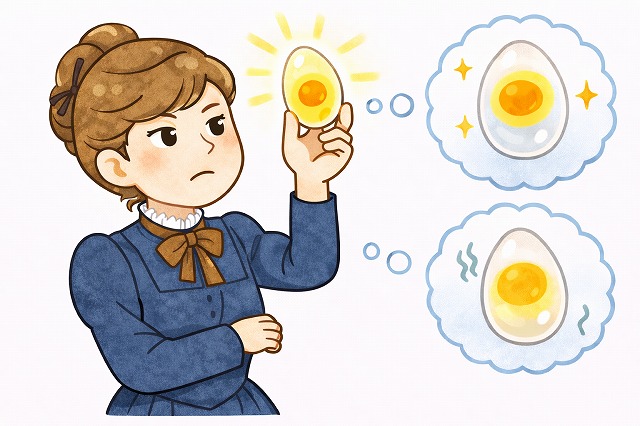

◆美味しいV.Sかわいそう

いまこんな料理をお店で出したら

「かわいそう!」と炎上しそうですが、

歴史的に見ると

『おいしさ』のために

調理が残酷に見える料理って

まぁまぁあるんですよね。

東南アジアにある

ひよこになる途中の卵を茹でる

ホビロン(バロット)なんかも

「ちょっと残酷じゃない?」なんて

意見を見ることがあります。

また、

大量にエサを食べさせて

肝臓を太らせて食べる

フォアグラなんかも

かなり歴史が長いですが

現代では批判が強くなっています。

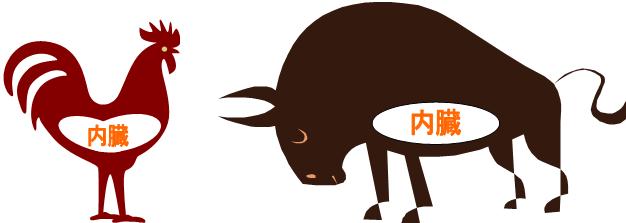

中国には

「風干鶏(フェンガンジー)」という

料理がありまして、

鶏肉にスパイスを詰め

風に干したものなんですが、

本来の作り方は

生きたまま羽をむしり

内臓をおしりから抜いて

すばやく炒り塩と香辛料を詰め、

まだ生きたまま干すんだそう。

味が濃く風味がよくて栄養たっぷり、

蒸すとメッチャ美味しいんだとか。

腐らせない工夫かもしれませんが、

なかなかの残酷さです。

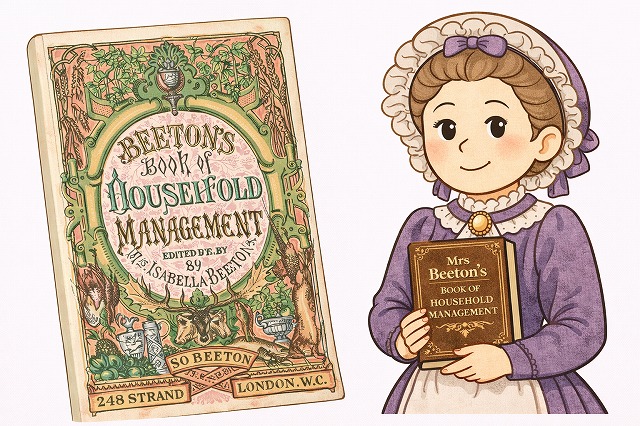

◆コツは『残酷そう』の魅力だけ残す

ですが現代では

この『風干鶏』(中国語で“风干鸡”)は、

ちゃんとしめてから調理する

かわいそうじゃない方式に変え、

その味の魅力だけを残してブランド化しています。

現在300社が生産し、

湖北省の無形文化遺産になってます。

結局のところ、

おいしさと過激さは紙一重のところがあります。

一昨年に世界的にバズった

韓国発の「麻薬卵」も、

その危険っぽい名前が多くの人に広まる

ひとつの理由になっていました。

「あぶなそう、残酷そう!」

「でも実はそうじゃないんだ。」

みたいなのが、

あなたのお店の新メニューでも

魅力を際立たせるコツなのかもしれませんね。

ここまでお読みくださって

ありがとうございます。

(参照:林家木久扇「新作落語・彦六伝」)